僀儞僪僸儅儔儎丄働僟儖僫乕僩僪乕儉搊捀 侾俋俉侽擭俋寧

僸儅儔儎搊嶳嶲壛偵帄傞傑偱

弌敪傑偱偺弨旛抜奒

弌敪偐傜儀乕僗僉儍儞僾傑偱

傾僞僢僋僉儍儞僾傑偱

搊捀偦偟偰壓嶳

丂僋儔僀儈儞僌偵偺傔傝崬傫偱偄偔拞偱嫮偔塭嬁傪庴偗偨偺偼僿儖儅儞丒僽乕儖偱偁傝儚儖僞乕丒儃僫僢僥傿偱偁偭偨丅偦偟偰斵傜偺妶桇偺晳戜偲側偭偨傾儖僾僗偵偼嫮偄摬傟傪書偔傛偆偵側偭偨丅偲偙傠偑丄儔僀儞儂儖僩丒儊僗僫乕偲僺乕僞乕丒僴乕儀儔乕偵傛傞僈僢僔儍乕僽儖儉偺傾儖僷僀儞僗僞僀儖偱偺搊捀偵傛偭偰丄僸儅儔儎偲偄偆戝偒側晳戜偱傕傾儖僾僗揑側僋儔僀儈儞僌偑偱偒傞壜擻惈偑峀偑偭偨偙偲傪抦傞偲丄夆慠丄嫽枴偼僸儅儔儎偺曽傊堏偭偰偄偭偨丅嶳搊傝偵偼僗億乕僣揑側梫慺偲扵専揑側梫慺偑偁傞偑丄巹偺応崌偼偳偪傜偐偲偄偆偲屻幰偺曽偵廳揰傪抲偄偰偍傝丄僸儅儔儎偼扵専揑梫慺偑擹偄偙偲偐傜巹偺歯岲偵崌偭偰偄偨偐傜偱偁傠偆丅

丂摉弶偼俇愮儊乕僩儖媺偺嶳傪彮恖悢偱傾儖僷僀儞僗僞僀儖偱搊傞偙偲傪峫偊丄傑偢偼強懏偟偰偄偨夛偵摨挷幰傪媮傔偨偑丄巀摨幰偼摼傜傟偢奜晹偵拠娫傪媮傔傞偙偲偲側偭偨丅偨傑偨傑僸儅儔儎宱尡偺偁傞恖偲弌夛偄壗夞偐懪偪崌傢偣傪廳偹偨偑丄偦偺恖偼旕忢偵屄惈偺嫮偄恖娫偱偲偰傕挿婜娫惗妶傪偲傕偵偡傞帺怣傪傕偰偢丄斵偲偺寁夋傕棫偪徚偊偲側偭偰偟傑偭偨丅偦傫側偲偒偵擔杮僸儅儔儎嫤夛(棯徧俫俙俰)偑僸儅儔儎擖栧幰傪懳徾偲偟偨搊嶳戉偺戉堳傪堦斒岞曞偟偰偄傞偙偲傪抦傝丄戝偄偵娭怱傪書偄偨丅栚揑偺嶳偱偁傞働僟儖僫乕僩偼崅搙偙偦俇俋係侽儊乕僩儖偁傞偑丄戝恖悢乮曞廤恖悢俀侽恖乯偵傛傞搊嶳偱偁傝丄僋儔僀儈儞僌揑梫慺傕朢偟偄側偳丄搊嶳偦偺傕偺偼枺椡揑偲偼尵偄擄偐偭偨偑丄崱偺傛偆偵僄儀儗僗僩傑偱偑僈僀僪晅偒偱搊傟傞帪戙偲堎側傝丄堦斒岞曞偺搊嶳戉側偳偼懠偵奆柍偱偁偭偨帪戙偱偼丄師偵傛傝戝偒側僸儅儔儎搊嶳傪偍偙側偆偨傔偺僗僥僢僾偲偟偰偺堄媊傪尒弌偟偰嶲壛偡傞偙偲偲側偭偨丅

丂師偵栤戣偲側傞偺偼侾僇寧偺媥壣傪偳偆庢摼偡傞偐偱偁偭偨丅巹偺嬑柋偟偰偄偨怑応偱偼侾僇寧偺媥壣偲偄偆慜椺偼側偔丄庢摼偼側偐側偐崲擄側忬嫷偱偁偭偨丅搘椡偟偩偄偱偼晄壜擻偱偼側偐偭偨偐傕偟傟側偄偑丄帺暘帺恎偲偟偰偼僒儔儕乕儅儞偑偳偆傕惈偵崌傢偢帺桼嬈偵揮恎偡傞弨旛傪偡偡傔偰偄偨偙偲傕偁傝丄偝傫偞傫柪偭偨嫇偘嬪偱偼偁傞偑丄戅怑偡傞偙偲偵傛傝丄偙偺栤戣傪夝寛偡傞偙偲偲側偭偨丅

丂戅怑偵傛傝帪娫偑帺桼偵側偭偨埲忋偼侾僇寧偱婣偭偰偔傞偺偼傕偭偨偄側偄偨傔丄岞曞戉堳偺拞偐傜桳巙傪曞偭偰丄堷偒懕偒尰抧偵巆偭偰儔僀僩僄僋僗儁僨僔儑儞傪峴偆偙偲偲偟偨丅偝傜偵偦偺屻偼丄扨恎偱傾僕傾僴僀僂僃乕傪僶僗傪忔傝宲偄偱儓乕儘僢僷偵搉傝丄搤偺傾儖僾僗傪搊偭偰偔傞偲偄偆憇戝側寁夋傪偨偰偨偑丄帪偁偨偐傕丄僜楢偺傾僼僈儞怤峌偲僀儔儞丒僀儔僋愴憟偺杣敪偱傾僕傾僴僀僂僃乕偺捠峴偑弌棃側偔側傝丄扨恎偲側偭偰偐傜偼僄儀儗僗僩嶳孮偺僩儗僢僉儞僌偲僀儞僪廃梀椃峴傪偡傞偲偄偆宍偵僩乕儞僟僂儞傪梋媀側偔偝傟偰偟傑偭偨丅

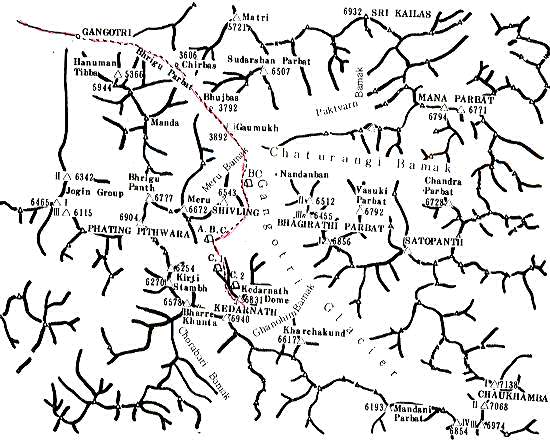

丂偙偙偱栚揑偺嶳偱偁傞働僟儖僫乕僩偵偮偄偰娙扨偵愢柧偟偰偍偔偲丄拞報崙嫬嬤偔偺僈儞僑僩儕嶳孮偵懏偟丄堦懷偼惌帯揑丄孯帠揑梫強偱偁傞偙偲偐傜侾俋俈俉擭傑偱偼奜崙恖偺棫偪擖傝偑嬛巭偝傟偰偄偨偑丄俈俋擭偵夝嬛偝傟偰擔杮戉傪拞怱偲偡傞奜崙戉偺儔僢僔儏偑懕偄偨丅変乆偑栚巜偡働僟儖僫乕僩偵傕侾俋俉侽擭偺僾儗儌儞僗乕儞偵擔杮嶳妜夛晈恖晹偑挧愴偟偨偑丄杮曯偼抐擮偟僪乕儉偺傒偺搊捀偵廔傢偭偰偄傞偨傔丄億僗僩儌儞僗乕儞傪慱偆変乆偵傕擔杮恖弶搊捀乮捠嶼戞係搊乯偺朷傒偑巆偝傟偰偄偨傢偗偱偁傞丅

栚師偵栠傞

丂弌敪偺敿擭慜偱偁傞俁寧偵戉堳慡堳偑婄崌傢偣偟偰奺帺偺栶妱暘扴偑寛傔傜傟偨丅巹偼僞僋僥傿僢僋僗偲憰旛傪扴摉偡傞丅憰旛偼婑晅傕娷傔偨挷払寁夋偲戉挿偺嶌惉偟偨峴摦梊掕偵婎偯偒柸枾側壸忋偘寁夋傪嶌惉偟偰偄偐側偗傟偽側傜偢丄偦偺嶌嬈偵朲嶦偝傟偨丅堦曽偱偼暪峴偟偰丄杮懱夝嶶屻偺儔僀僩僄僋僗儁僨僔儑儞偺弨旛傕峴傢傟丄戉堳偺堦恖偑嬑柋偡傞妛峑偱柧偗曽傑偱僞僋僥傿僢僋僗傪傔偖偭偰媍榑偑懕偄偨偙偲傕夰偐偟偄巚偄偱偱偁偭偨丅

丂崅強弴壔孭楙偲偟偰偼帺塹戉偺掅埑孭楙幒偱俈愮儊乕僩儖偺崅搙偱偺嬻婥傪懱尡偟偨丅媫寖側掅埑偱旂晢偑傒傞傒傞巼怓偵曄怓偡傞條傪宱尡偟丄崅強弴壔偺廳梫惈傪嵞擣幆偟偨丅慡堳偱峴偆孭楙偲偟偰偼愥忋孭楙傗戉堳娫偺堄巚慳捠傕寭偹偨俧倂偺晉巑嶳崌廻偑嵟屻偱屻偼屄恖乆乆偺挷惍偵擟偝傟偨丅巹傕僸儅儔儎嶲壛偑寛傑偭偰偐傜偼丄働僈傪嫲傟偰婋尟側嶳峴偼旔偗乮尰偵丄嶲壛梊掕偺彈惈堦恖偼働僈偺偨傔晄嶲壛偲側偭偰偟傑偭偨乯丄媟椡傗怱攛婡擻傪嫮壔偡傞偨傔偺僩儗乕僯儞僌嶳峴傪庡懱偲偟偰杮斣偵旛偊偨丅

丂側偍弨旛婜娫拞偵戉挿丄暃戉挿丄僪僋僞乕偑嶲壛晄壜擻偲側傝丄摉弶僀儞僗僩儔僋僞乕偲偟偰嶲壛偟偰偄偨旜宍岲梇巵偑戉挿偲側傝乮僸儅儖僠儏儕搊捀幰丄偦偺屻俫俙俰偺拞怱揑恖暔偲側傝悢乆偺墦惇偵嶲壛乯丄暃戉挿偵偼嶳揷徃巵乮僟僂儔僊儕嘥曯搊捀幰丄偦偺屻懡悢偺俉愮儊乕僩儖曯偵搊捀偟偨偵傕偐偐傢傜偢丄搤偺儅僢僉儞儗乕偱憳擄偟偨偺偼婰壇偵怴偟偄乯丄僀儞僗僩儔僋僞乕偵偼俫俙俰偺婡娭帍偺曇廤幰偱偁偭偨妏揷巵乮斵傕僇儞僠僃儞僕儏儞僈搊捀屻丄惿偟偔傕僫儞僈僷儖僶僢僩偱憳擄乯偑寛傑偭偨偑丄僪僋僞乕偼戙傢傝偑尒偮偐傜偢丄偨傑偨傑戉堳偺拞偵娕岇晈偝傫偑偄偨偺偱擔忢揑偵偼斵彈偑懳墳偟丄廳戝側帠懺偵懳偟偰偼丄椬愙偡傞僶僊儔僥傿傪慱偆彈巕愥昘戉偺僪僋僞乕偵偍婅偄偡傞偙偲偲側偭偨丅

栚師偵栠傞

丂僨儕乕嬻峘偐傜堦曕奜偵弌傞偲丄怺栭偩偲偄偆偺偵儉僢偲偡傞弸偝偲栚晅偒偺塻偄抝偨偪偺廤抍偲偺弌夛偄偲偱嵟弶偺僇儖僠儍乕僔儑僢僋傪妎偊傞丅僄乕僕僃儞僩偑梡堄偟偨僶僗偱儂僥儖偵岦偐偆丅恄宱偑崅傇偭偰偄傞偣偄偐側偐側偐怮晅偐傟偢丄晹壆傪弌傞偲堦棳儂僥儖偩偲偄偆偺偵揤堜偵偼儎儌儕偑偼偄偮偔偽偭偰偄偰丄僀儞僪偵棃偨傫偩側乕偲偄偆姶傪怺偔偡傞丅挬偵側傞偲儃乕僀偑擖傟懼傢傝棫偪懼傢傝傗偭偰棃偰丄栿偺暘偐傜側偄尵梩傪姫偒愩偱偟傖傋偭偰偄偔丅婥偑偮偄偨傜偐側傝偺妟偺僠僢僾傪庢傜傟偰偟傑偭偨丅

丂挬怘屻僠儍乕僞乕偟偨僶僗偱俁擔娫偺僶僗椃峴偑巒傑傞丅幵奜偍尒姷傟側偄宨怓傪挱傔偨傝丄幵撪偱偼摨忔偟偨彈巕愥昘僋儔僽偺儊儞僶乕偲偲傕偵壧傗偍偟傖傋傝偵嫽偠丄傑傞偱廋妛椃峴偺傛偆偱偁偭偨丅

丂挬怘屻僠儍乕僞乕偟偨僶僗偱俁擔娫偺僶僗椃峴偑巒傑傞丅幵奜偍尒姷傟側偄宨怓傪挱傔偨傝丄幵撪偱偼摨忔偟偨彈巕愥昘僋儔僽偺儊儞僶乕偲偲傕偵壧傗偍偟傖傋傝偵嫽偠丄傑傞偱廋妛椃峴偺傛偆偱偁偭偨丅

丂係擔栚偐傜偼僉儍儔僶儞偑奐巒偡傞丅偲偄偭偰傕崙撪偺搊嶳偲偼堘偄丄変乆僒乕僽偼恎偺夞傝昳掱搙偟偐帩偨偢丄侾擔偺曕峴嫍棧傕抁偄偨傔妝側峴掱偱偁傞丅搑拞偺僶僢僥傿乮拑揦乯偱僠儍乕僀乮峠拑乯傪堸傫偩傝丄僷僐儔乮栰嵷偺僇儗乕梘偘乯傪怘傋偨傝丄傑偨偼傞偐偐側偨偵奯娫尒傞愥嶳偺旤偟偝偵怱傪庝偐傟偨傝偟側偑傜丄師戞偵嶳墱傊擖偭偰偄偔丅嵟墱偺懞僈儞僑僩儕偼僸儞僘乕嫵偺惞抧偱弰楃幰傕懡偔丄廻壆丄傒傗偘暔壆側偳偑棫偪暲傫偱偄傞丅捒偟偄僸儞僘乕嫵偺廗姷傗梮傝側偳偵怗傟側偑傜嵟屻偺暥柧奅偺栭傪夁偛偡丅

丂係擔栚偐傜偼僉儍儔僶儞偑奐巒偡傞丅偲偄偭偰傕崙撪偺搊嶳偲偼堘偄丄変乆僒乕僽偼恎偺夞傝昳掱搙偟偐帩偨偢丄侾擔偺曕峴嫍棧傕抁偄偨傔妝側峴掱偱偁傞丅搑拞偺僶僢僥傿乮拑揦乯偱僠儍乕僀乮峠拑乯傪堸傫偩傝丄僷僐儔乮栰嵷偺僇儗乕梘偘乯傪怘傋偨傝丄傑偨偼傞偐偐側偨偵奯娫尒傞愥嶳偺旤偟偝偵怱傪庝偐傟偨傝偟側偑傜丄師戞偵嶳墱傊擖偭偰偄偔丅嵟墱偺懞僈儞僑僩儕偼僸儞僘乕嫵偺惞抧偱弰楃幰傕懡偔丄廻壆丄傒傗偘暔壆側偳偑棫偪暲傫偱偄傞丅捒偟偄僸儞僘乕嫵偺廗姷傗梮傝側偳偵怗傟側偑傜嵟屻偺暥柧奅偺栭傪夁偛偡丅

丂梻擔偐傜偼偄傛偄傛僈儞僑僩儕嶳孮偺拞恀偭捈拞偵擖偭偰偄偔丅崅搙偼偡偱偵晉巑嶳偲摨偠偔傜偄偱偁傞丅偙偺崰傛傝丄堄幆揑偵曕懍傪僙乕僽偟丄僉儍儞僾抧偵拝偔偲嬤偔偺嶳傪悢昐儊乕僩儖墲暅偡傞側偳偟偰崅搙弴壔偵棷堄偡傞傛偆偵側傞丅儃僕儏僶僗偵摓拝偟偨梉曽偵偼丄愭敪戉偲偟偰儀乕僗擖傝偟偰偄偨戉挿偺旜宍巵偑晄挷偺偨傔壓嶳偟偰偒偨偺偱價僢僋儕偡傞丅僸儅儔儎枹宱尡幰偑懡偔丄偦傟偩偗戉挿偺椡偵棅傜偞傞傪摼側偄変偑戉偵偲偭偰丄慜搑偑媫偵埫偔側傞丅偟偐偟丄梻擔偵側傞偲戉挿偺挷巕傕夞暅偟丄梊掕捠傝儀乕僗僉儍儞僾寶愝偵偲傝偐偐傞偙偲偵側傞丅

丂儀乕僗僉儍儞僾乮係俁侽侽俵乯偼僶僊儔僢僥傿嶰嶳偲夦曯僔僽儕儞偵嫴傑傟偨暯扲抧偱壗擔傕偺傫傃傝偟偰偄偨偄偲偙傠偱偁傞丅偩偑擔掱偵梋桾偺側偄変乆偼媥傓娫傕側偔捀忋栚巜偟偰忋晹傊偺壸忋偘偲儖乕僩岺嶌偵岦偐偭偰偄偭偨丅

栚師偵栠傞

儀乕僗僉儍儞僾愝塩傑偱偵崀愥偺偨傔侾擔傪柍懯偵偟偰偍傝丄偦偺寢壥偲偟偰俀夞偺捀忋傾僞僢僋偑侾夞偵尭傞偙偲傕峫偊傜傟偨丅偦偺応崌丄壗偑壗偱傕堦師戉偵慖偽傟側偗傟偽搊捀偺僠儍儞僗傪堩偡傞偙偲偵側傞丅偦偺偨傔懱椡僙乕僽偺曽恓傪幪偰偰丄壸忋偘傗儖乕僩岺嶌偵婃挘傞側偳偟偰堦師戉偵慖偽傟傞傋偔僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞傪峴偆偙偲偵偡傞丅

丂俛俠傑偱偼傎偲傫偳崅搙偺塭嬁傪庴偗側偐偭偨偑丄俙俛俠乮係俈侽侽俵乯寶愝偺嵺偼壸暔偑廳偡偓偨偣偄傕偁偭偰丄弶傔偰懅愗傟偑偟丄僶僥僶僥偱俙俛俠梊掕抧偵扝傝拝偔桳條偱偁偭偨丅俙俛俠偱偼擄曯儊儖乕偵挧傫偱偄傞搶梞戝妛戉偺僉儍儞僾偲椬傝崌傢偣偱丄傑傞偱熆戲崌廻偱傕傗偰偄傞傛偆側婥暘偱偁偭偨丅俛俠偐傜偼尒傜傟側偐偭偨働僟儖僫乕僩傕偙偙偐傜偼恀惓柺偱偁傞丅僪乕儉乮俇俉俁侾俵乯偑偦偺柤偺偲偍傝僪僥乕偲墶偨傢偭偰偄偰丄惓捈偄偭偰偁傑傝搊崅堄梸偼桸偐側偄丅偨偩僪乕儉偐傜杮曯傑偱偼僫僀僼儕僢僕偑懕偄偰偍傝丄崲擄惈傪昚傢偣偰偄偨丅

丂俙俛俠偐傜愭偼傗偭偲愥偺忋偵側傞丅働僟儖僫乕僩偼晉巑嶳傪攞偵偟偨傛偆側嶳偱幚偵戝偒偔搊偭偰傕搊偭偰傕崅搙偑壱偘側偄偲偄偆姶偠偱偁傞丅偙偺崰偵側傞偲戉堳俀侽柤傕崅搙弴壔偑恑傫偱偄傞幰偲抶傟偰偄傞幰偲偵偼偭偒傝偲暘偐傟偰偔傞丅岾偄巹偼岲挷偱忢偵戉偺愭摢僌儖乕僾偺拞偱偁傞丅偦偆偼尵偭偰傕俆愮俵傪墇偊偰旼傑偱偺儔僢僙儖偼嬯捝埲奜偺壗暔偱傕側偐偭偨丅俠侾乮俆係侽侽俵乯梊掕抧捈壓偺媫幬柺偱偼悢擔慜偺怴愥偑壓偺愥偲傛偔側偠傫偱側偔丄堦曕摜傒崬傓偨傃偵價僔僢偲昐儊乕僩儖埲忋偵傢偨偭偰婽楐偑憱傞偺偱惗偒偨怱抧偑偟側偐偭偨丅偦偺擔偼俠侾傪寶愝偟偨偩偗偱俙俛俠偵栠偭偨偑丄旜崻傪崀傝偒偭偰偐傜偺昘壨偺墶抐偑峴偒偺帪偵偼側傫偲傕側偐偭偨偺偵丄幚偵挿偔姶偠傜傟丄俙俛俠偵婣偭偨帪偵偼旀楯崲溵偟偰偄偨丅偦偺斢丄崱屻偺曽恓偵偮偄偰戉傪俀暘偡傞偙偲偑戉挿傛傝敪昞偝傟傞偑丄戞侾師傾僞僢僋戉偲栚偝傟傞俆恖偺拞偵巹傕擖傞偙偲偑偱偒偨丅

丂梻擔偐傜偼崱傑偱偺傛偆偵柍棟偟偰婃挘傞偙偲傕側偄偲戉偺屻曽傪偺傫傃傝曕偄偰偄偨偑丄堦恖敳偒擇恖敳偒偟偰偄傞偄偪偵丄婥偑偮偄偨傜傗偭傁傝愭摢晅嬤傪偁傞偄偰偄偨丅擇搙栚偺崅搙偩偐傜彮偟偼妝偐偲巚偭偨偑丄婥傪敳偄偰曕偄偰偄傞偣偄偐丄偐偊偭偰嬯偟偝偼憹偟偨傛偆偱偁偭偨丅俠侾偵偼変乆俇恖偩偗偑巆傝丄屻偺幰偼俙俛俠傊偲壓偭偰偄偔丅偦偺斢偼偝偡偑偵崅搙偺塭嬁偑偐側傝偁偭偰怮嬯偟偐偭偨丅

丂梻擔偼埫偄偆偪偐傜僥儞僩傪揚廂偟偰俠俀愝塩偵岦偐偆丅偟偽傜偔搊傞偲僆儔儞僟戉偺僥儞僩偑尒偊傞丅斵傜偼僪乕儉偺嫋壜偟偐側偄偺偩偑杮曯傪慱偭偰偄傞傜偟偐偭偨丅偙偺帪娫偼丄傑偩斵傜偼寬傗偐側怮懅傪偨偰偰偄傞傜偟偄丅斵傜偺僥儞僩偐傜愭偼僩儗乕僗偑側偔怺偄儔僢僙儖偑巒傑偭偨丅僺僢僠偼抶乆偲偟偰捇傜側偄丅偦偺偆偪偵壓傪尒傞偲僆儔儞僟戉傕峴摦傪奐巒偟偩偟偨丅斵傜偼偡偖偵変乆偵捛偄偮偄偰偔傞丅乽崱搙偼斵傜偵儔僢僙儖傪傗傜偣傛偆丅乿偲尵偭偰変乆偑媥傫偱偄傞偲丄斵傜傕摨偠応強偱媥傫偱偟傑偆丅偍屳偄偵偑傑傫斾傋偱侾帪娫埲忋傕偠偭偲偟偰偄偨偑丄偮偄偵変乆偼崻晧偗偟偰僗僞乕僩偡傞丅嶶乆恖偺僩儗乕僗傪棙梡偟側偑傜斵傜偺偄偆偙偲偑傆傞偭偰偄傞丅乽擔杮恖偺僩儗乕僗偼曕暆偑嫹偔偰曕偒偵偔偄乿

丂拫慜偵傾僞僢僋僉儍儞僾偲側傞俠俀梊掕抧乮俇俀侽侽俵乯偵拝偔丅悂偒偝傜偟偺応強偵柍恖偺僥儞僩傪壗擔傕曻抲偟偰偍偔偲旘偽偝傟傞偍偦傟偑偁傞偨傔丄壸暔傪僨億偡傞偩偗偵偲偳傔傞丅偙偙偐傜尒傞偲僪乕儉偐傜杮曯傑偱偼僫僀僼儕僢僕偑懕偄偰憡摉崲擄偵尒偊丄儖乕僩岺嶌側偟偵儔僢僔儏偱棊偲偣傞偐偳偆偐婋傇傑傟傞丅僆儔儞僟戉偼偙偺応強偵僉儍儞僾偟偰堦婥偵傾僞僢僋偡傞偦偆偩偑丄偳偆傗傜杮曯偼偁偒傜傔偨傜偟偄丅変乆偼偡偖偵俠侾偵岦偗偰壓崀偡傞丅俠侾偵偼俙俛俠偐傜忋偑偭偰棃偨楢拞偺僥儞僩偑暲傃偵偓傗偐側偙偲偱偁傞丅

丂梻擔丄変乆俆柤偼俙俛俠傑偱壓傝丄俀擔娫偺姰慡媥梴傪偲傞丅暃戉挿帺枬偺摿惢椏棟偵愩屰傪懪偭偨傝丄怮偦傋偭偰僇僙僢僩偐傜棳傟偰偔傞壒妝傪暦偒側偑傜夞傝偺嶳傪尒傞婥暘偼傑偝偵揤崙偱偁偭偨丅梊憐偳偍傝丄僆儔儞僟戉偼僪乕儉偺傒偺搊捀偩偗偵廔傢偭偨傛偆偱丄埨怱偡傞敿柺丄変乆偺慜搑偺崲擄惈偵婥偑堷偒掲傑傞巚偄偱偁偭偨丅

栚師偵栠傞

丂媥梴偺俀擔娫偼傑偨偨偔娫偵廔傢傝丄変乆俆柤偼懠偺戉堳丄僴僀億乕僞乕丄僐僢僋傜慡堳偺尒憲傝傪庴偗偰杮曯搊捀偺婜懸傪攚偵俙俛俠傪弌敪偡傞丅偦偺斢偼俠侾偱攽傑傝丄梻擔偼俠俀偵岦偐偆丅偦偺擔偺嶳偼嫮晽偵尒晳傢傟丄偐側傝懱椡傪徚栒偡傞偺傪姶偠偨丅俠俀偺僨億昳傪愥偺壓偐傜孈傝弌偟丄僥儞僩愝塩丄杊晽暻嶌傝側偳傾儖僶僀僩偵惛傪弌偟偨偨傔偐丄壗偩偐堄幆偑墦偔側傞條側婥偑偟偰偒偨丅僥儞僩偺拞偵擖偭偰偐傜偼傑偡傑偡婥暘偑傢傞偔側傝丄夞傝偺恖偑墦偔偵偄傞傛偆側婥偑偟偰丄旕忢偵晄埨側婥帩偪偵娮偭偨丅丂偟偐偟丄梻挬偵偼婥暘傕椙偔側偭偨傛偆偵姶偠傜傟偰傾僞僢僋偵壛傢傞偙偲偵偟偨丅偲偙傠偑庒偄戉堳偺俥偑晄挷偺偨傔壓傞偲尵偄弌偟丄戞堦師戉偺儕乕僟乕偱偁傞暃戉挿傕偁傑傝挷巕偑椙偔側偄偺偱丄柧傞偔側偭偰偐傜堦弿偵壓傞偲偄偆偵媦傫偱杮曯傾僞僢僋偺柌偼攋傟偰僪乕儉偺傒偺傾僞僢僋偵曄峏偣偞傞傪偊側偔側偭偨丅僔儑僢僋偼戝偒偐偭偨偑丄婥傪偲傝側偍偟偰埫埮偺拞傪俁恖偱弌敪偟偨丅偄偞曕偒偩偟偰傒傞偲丄傗偼傝懌庢傝偼廳偔丄崅搙偺塭嬁偑偐側傝偁傞偙偲傪抦傞丅偟偽傜偔搊偭偨偲偙傠偱丄偁傑傝姦偄偺偱柧傞偔側傞傑偱懸偲偆偲偄偆偙偲偵側傝僣僃儖僩傪偐傇傞丅僈僞僈僞恔偊側偑傜丄怓乆偲峫偊偰偄傞偲媫偵晄埨偵廝傢傟偰偔傞丅乽偙偺愭丄傑偨嶐擔偺傛偆偵崅搙忈奞偑弌偨傜偳偆偟傛偆丅儕乕僟乕傕偍傜偢丄懠偺戉堳偵柪榝傪偐偗傞偩偗偱偼側偄偐丅偦傟偵僪乕儉帺懱偵偼壗偺枺椡傕姶偠側偄丅傛偟丄崀傝傛偆乿丄偦偆巚偆傗斲傗斵傜偵暿傟傪崘偘丄崱棃偨摴傪堷偒曉偟偨丅

丂僥儞僩偵栠傞偲擇恖偼傑偩柊偭偰偄偨偑丄帠忣傪榖偟俥偲巹偑堦弿偵壓嶳偡傞偺偱暃戉挿偼傾僞僢僋偵壛傢偭偰偔傟偲尵偆偲丄椆夝偟偰堦栚嶶偵嬱偗搊偭偰偄偭偨丅巆偭偨変乆擇恖偼柧傞偔側偭偰偐傜弌敪偡傞丅搑拞丄傾僀僛儞傪偼偢偟偰僉僢僋僗僥僢僾偱崀傝傛偆偲偟偨偲偨傫丄傾僀僗僶乕儞偵懌傪偲傜傟偰侾侽儊乕僩儖掱丄僗儕僢僾丅塣傛偔巭傑偭偨傕偺偺僸儎儕偲偡傞丅偼傞偐壓曽傪尒傞偲戝惃偺恖偑搊偭偰偔傞丅俠侾傪弌偰俠俀傊岦偐偆戞擇師戉偺楢拞偩丅傑傕側偔斵傜偲崌棳偟嵞夛傪婌傇丅僩儔儞僔乕僶乕偺岎怣偱帠忣傪抦偭偰偄傞偨傔丄傒傫側偱変乆傪側偖偝傔偰偔傟傞丅偦偺応偱媥傫偱偄傞偲巚偄偑偗偢僩儔儞僔乕僶乕偵僪乕儉搊捀偺曬偣偑旘傃崬傫偱偔傞丅堦惸偵娊惡偑傢偒婲偙傞丅変乆偺岎怣傪僉儍僢僠偟偨懠偺戉偐傜師乆偵廽暉偺儊僢僙乕僕偑憲傜傟偰偔傞丅嫽暠傕惷傑傝丄擇師戉傕俠俀傊岦偐偆丅変乆擇恖偼墦偔偵嫀偭偰偄偔擇師戉偺屻傠巔傪偄偮傑偱傕尒傗偭偰摦偙偆偲偟側偄丅愭傎偳傑偱偼僪乕儉偵偼慡偔枺椡偼姶偠側偐偭偨偺偵丄屻偵巆偝傟傞偙偲偵側傞偲柍惈偵嶴傔偵側偭偰偔傞丅偦偺帪丄戉挿偑怳傝曉傝乽傛偐偭偨傜堦弿偵搊傜側偄偐乿偲惡傪偐偗偰偔傟傞丅変乆偼懸偭偰傑偟偨偲偽偐傝丄桿偄偵忔偭偰擇師戉偵壛偊偰傕傜偆丅俠俀嬤偔傑偱棃偰堦恖偑扙棊偟偨偩偗偱巆傝偼慡堳偑俠俀偵擖傞丅

丂弴壔偺恑傫偱偄傞堦師戉偺傾僞僢僋摉擔偼栺敿悢偑晄挷偵側偭偨偺偩偐傜丄俇愮儊乕僩儖戜偱堦斢夁偛偣偽丄擇師戉偺俁暘偺俀掱搙偼晄挷偵側傞偩傠偆偲巚偭偨偑丄梊憐偵斀偟偰慡堳傾僞僢僋偲側傞丅師戉偺楢拞偼偳偆偄偆恄宱偲擏懱偺帩偪庡側傫偩傠偆偲庱傪傂偹傞丅崱擔偼嶐擔傛傝傕懱挷偑椙偄忋偵僷乕僥傿乕偺儁乕僗偑備偭偔傝偺偨傔丄偝傎偳嬯偟偔傕側偔丄搤晉巑偱傕搊偭偰偄傞傛偆側婥暘偱偁傞丅怳傝曉傟偽丄俙俛俠偱偼摢忋崅偔偦傃偊偰偄偨僶僊儔僢僥傿偑変乆傛傝掅偔尒偊傞偺偱捀忋偑嬤偄偙偲傪抦傞丅傑傕側偔捀忋偲偍傏偟偒応強傊弌偨偑丄偩傜偩傜偟偨旜崻偑嵍傊懕偄偰偍傝丄偳偙偑捀忋偐寛傔偵偔偄丅偟偽傜偔恑傒丄傕偆偙傟埲忋崅偄抧揰偼側偄偲偄偆偲偙傠傑偱棃偰丄偦偙傪捀忋偲偡傞丅帪偵侾俋俉侽擭侾侽寧俀擔屵慜侾侽帪俆侽暘偱偁傞丅俇俆侽侽儊乕僩儖埲忋偺崅曯偱偼懠偵偁傑傝椺傪傒側偄侾俇恖乮侾師戉傕娷傔傟偽侾俋恖丄俠俀捈壓偱偺堦恖偺扙棊偺偨傔慡堳搊捀偼側傜偢乯傕偺戝検搊捀偑惉偟悑偘傜傟偨丅偙傟偼傑偝偵戉挿埲壓偱楙傝忋偘傜傟偨僞僋僥傿僢僋僗偺彑棙偱偁傞丅堦恖偢偮徹嫆幨恀傪嶣偭偨屻丄壓崀偵堏傞丅巹偼嶐擔妸棊偟偨偩偗偵堦憌怲廳偵壓傞丅俠俀傪揚廂偟俠俀捈壓偺媫幬柺傪偡偓傞偲丄旀傟偲婥偺備傞傒偐傜壗搙傕傂偭偔傝曉傞丅偦偺擔偼俠侾偱僗僩僢僾偟偨偄婥傕偁偭偨偑丄婃挘偭偰俙俛俠傑偱壓傞丅俙俛俠偵拝偄偨偲偒偼婛偵恀偭埫偵側偭偰偄偨丅俙俛俠偱偼栚揑傪廔偊偨偲偄偆埨揼姶偐傜抶偔傑偱榖偵壴偑嶇偄偨偑丄巹偼巚偄偳偍傝偺搊嶳偑弌棃側偐偭偨偣偄偐丄妝偟偄婥暘偵怹傝偒傟側偐偭偨丅偦偟偰巚偄偼憗偔傕師偺栚揑偱偁傞僠儏儖乕丒僂僃僗僩傊偲旘傫偱偄偨丅

丂弴壔偺恑傫偱偄傞堦師戉偺傾僞僢僋摉擔偼栺敿悢偑晄挷偵側偭偨偺偩偐傜丄俇愮儊乕僩儖戜偱堦斢夁偛偣偽丄擇師戉偺俁暘偺俀掱搙偼晄挷偵側傞偩傠偆偲巚偭偨偑丄梊憐偵斀偟偰慡堳傾僞僢僋偲側傞丅師戉偺楢拞偼偳偆偄偆恄宱偲擏懱偺帩偪庡側傫偩傠偆偲庱傪傂偹傞丅崱擔偼嶐擔傛傝傕懱挷偑椙偄忋偵僷乕僥傿乕偺儁乕僗偑備偭偔傝偺偨傔丄偝傎偳嬯偟偔傕側偔丄搤晉巑偱傕搊偭偰偄傞傛偆側婥暘偱偁傞丅怳傝曉傟偽丄俙俛俠偱偼摢忋崅偔偦傃偊偰偄偨僶僊儔僢僥傿偑変乆傛傝掅偔尒偊傞偺偱捀忋偑嬤偄偙偲傪抦傞丅傑傕側偔捀忋偲偍傏偟偒応強傊弌偨偑丄偩傜偩傜偟偨旜崻偑嵍傊懕偄偰偍傝丄偳偙偑捀忋偐寛傔偵偔偄丅偟偽傜偔恑傒丄傕偆偙傟埲忋崅偄抧揰偼側偄偲偄偆偲偙傠傑偱棃偰丄偦偙傪捀忋偲偡傞丅帪偵侾俋俉侽擭侾侽寧俀擔屵慜侾侽帪俆侽暘偱偁傞丅俇俆侽侽儊乕僩儖埲忋偺崅曯偱偼懠偵偁傑傝椺傪傒側偄侾俇恖乮侾師戉傕娷傔傟偽侾俋恖丄俠俀捈壓偱偺堦恖偺扙棊偺偨傔慡堳搊捀偼側傜偢乯傕偺戝検搊捀偑惉偟悑偘傜傟偨丅偙傟偼傑偝偵戉挿埲壓偱楙傝忋偘傜傟偨僞僋僥傿僢僋僗偺彑棙偱偁傞丅堦恖偢偮徹嫆幨恀傪嶣偭偨屻丄壓崀偵堏傞丅巹偼嶐擔妸棊偟偨偩偗偵堦憌怲廳偵壓傞丅俠俀傪揚廂偟俠俀捈壓偺媫幬柺傪偡偓傞偲丄旀傟偲婥偺備傞傒偐傜壗搙傕傂偭偔傝曉傞丅偦偺擔偼俠侾偱僗僩僢僾偟偨偄婥傕偁偭偨偑丄婃挘偭偰俙俛俠傑偱壓傞丅俙俛俠偵拝偄偨偲偒偼婛偵恀偭埫偵側偭偰偄偨丅俙俛俠偱偼栚揑傪廔偊偨偲偄偆埨揼姶偐傜抶偔傑偱榖偵壴偑嶇偄偨偑丄巹偼巚偄偳偍傝偺搊嶳偑弌棃側偐偭偨偣偄偐丄妝偟偄婥暘偵怹傝偒傟側偐偭偨丅偦偟偰巚偄偼憗偔傕師偺栚揑偱偁傞僠儏儖乕丒僂僃僗僩傊偲旘傫偱偄偨丅

儀乕僗僉儍儞僾偲傕偍暿傟

栚師偵栠傞